特定技能ビザ (Specified Skilled Worker) とは

特定技能ビザは、国内人材の確保や生産性向上の取組を尽くしてもなお人材不足が解消できない産業分野において、外国人材の受入れを可能とする在留資格の枠組みです。

対象は、農業・漁業・建設・造船等、国が「深刻な人手不足」と認定した分野に限定され、一定の専門性・技能を有する外国人のみが受入れ対象となります。

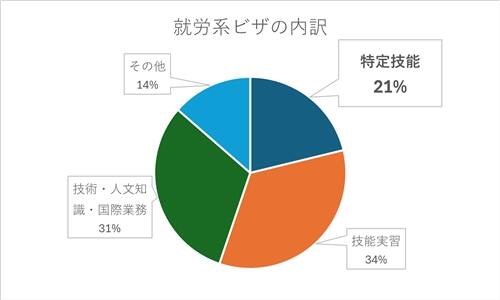

2019年4月に制度が始まって以来、特定技能の在留資格で働く人は年々増加しており、2024年12月末の時点で約28.5万人に達しています。これは日本に在留するすべての外国人の約7.5%を占め、その中でも「就労」を目的とする在留資格に限れば約21.2%にあたります。就労系の在留資格の内訳としては、技能実習が最も多く約34%、次いで「技術・人文知識・国際業務」が31.2%、特定技能は第3位の割合を占め、今後の増加も見込まれています。

出身国別の内訳では、ベトナムが最も多く特定技能の人数のうち約47%を占め、他にはインドネシア:約20%、フィリピン:約13%、ミャンマー:約5%となっていて、上位4か国で85%超を占めており、今のところ特定技能制度ではアジア諸国を中心とした出身者の方が活躍しています。

国内の地域別の分布では、工業地帯がある愛知・大阪・東京・埼玉といった大都市圏に集中している一方で、農業・漁業分野の受入れが多い茨城・北海道等の地方圏にも広がっています。

このページでは、特定技能制度の仕組みを中心に、どのような産業分野で活用できるのか、対象となる外国人はどのような人なのか、そしてどのような企業であれば採用できるのかといった制度の全体像を、わかりやすく解説していきます。

特定技能の対象分野(16分野)

特定技能の制度は、日本国内だけの労働力では十分に対応できないほどの人手不足が認められた産業分野に限定されています。2025年8月末時点で認定されている産業分野は、以下の16分野です。

- ビルクリーニング

- 素形材産業

- 産業機械製造業

- 電気・電子情報関連産業

- 建設業

- 造船・舶用工業

- 自動車整備業

- 航空業

- 宿泊業

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 林業(※)

- 木材産業(※)

- 介護分野(※)

- 自動車運送業(※)

- 鉄道分野(※)

※なお、林業・木材産業・介護・自動車運送業・鉄道の5分野については、2025年8月末現在では、特定技能2号の対象外です。

そして、上記の産業分野の中で、実際に働くことができる「業務」があらかじめ指定されています。たとえば、鉄道分野では以下の5つの業務が定められています。

- 整備

- 車両整備

- 車両製造

- 運輸係員(駅係員、車掌、運転士)

航空分野では以下の2つの業務が指定されています。

- 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など)

- 航空機整備(機体や装備品の整備業務など)

そのほか、詳しい産業分野と業務の内容については、各産業分野ごとに出入国在留管理庁の「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」のページをご覧ください。

特定技能1号と2号

特定技能には1号と2号があり、条件や制度に違いがあります。

1号は、はじめて特定技能で働く人や、技能実習2号から変更する人が対象です。18歳以上で健康であることが求められ、日本語能力N4相当の試験や産業分野ごとの技能試験に合格する必要があります。在留期間は最長1年で、通算5年まで滞在可能です。家族を呼び寄せることはできず、受け入れ機関による生活や仕事のサポートが必要です。

一方、2号は1号で一定の実務経験を積んだ人が対象で、産業分野ごとに設定された条件を満たす必要があります。在留期間は3年、1年、または6か月で更新も可能(上限なし)で、家族を呼び寄せることができます。また、1号のような支援は不要です。

このように、特定技能の1号と2号の違いをまとめると、以下の通りです。

| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |

|---|---|---|

| 対象者 | はじめて特定技能として働く人、または技能実習2号から変更する人 | 特定技能1号で一定の実務経験を積んだ人 |

| おもな条件 |

18歳以上で健康であること |

産業分野ごとに実務経験や試験などの条件が設定されています |

| 在留期間 | 法務大臣が定めた期間(最長1年)、通算で最長5年が上限 | 3年、1年、または6か月のいずれかで、更新も可能(上限なし) |

| 家族の扱い | 家族を呼び寄せることはできません | 家族を呼び寄せることができます |

| 支援体制 | 受け入れ機関(※3)などによる支援が必要 | 支援は必要ありません |

※1 特定技能1号の日本語試験は、技能実習2号を修了した人は免除されます。また、介護・自動車運送業(タクシー・バス)、鉄道(運輸係員)の分野では他の分野と条件が異なります。

※2 特定技能1号の産業分野ごとの技能試験も、技能実習2号を修了した人は免除されます。

※3 「受け入れ機関」とは、特定技能の人が働く会社などのことです。

分野別の試験について

特定技能では、1号・2号に関わらず、働く産業分野ごとに定められた試験に合格する必要があります。試験の内容や日本語能力のレベルについては、各産業分野ごとの公式ページ(URL)で確認することができます。

なお、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、その職種と特定技能1号の分野(業務)の関連性が認められる場合に限り、試験が免除されます。

- ビルクリーニング分野(全国ビルメンテナンス協会)

- 工業製品製造業分野(経済産業省)

- 建設分野(建設技能人材機構)

- 造船・舶用工業分野(日本海事協会)

- 自動車整備分野(日本自動車整備振興会連合会)

- 航空分野(日本航空技術協会)

- 宿泊分野(宿泊業技能試験センター)

- 農業分野(全国農業会議所)

- 漁業分野(大日本水産会)

- 飲食料品製造業分野(外国人食品産業技能評価機構)

- 外食業分野(外国人食品産業技能評価機構)

- 林業分野(一般社団法人林業技能向上センター)

- 木材産業分野(一般社団法人全国木材組合連合会)

- 介護分野(厚生労働省)

- 自動車運送業分野(日本海事協会)

- 鉄道分野

(軌道整備:日本鉄道施設協会)

(電気設備整備:鉄道電業安全協会)

(車両整備:日本鉄道車両機械技術協会)

(車両製造:日本鉄道車輌工業会)

(運輸係員:日本鉄道運転協会)

特定技能の人材を雇用できる会社について

特定技能の外国人を雇用できるのは、会社などの法人だけでなく、個人事業主も対象となります。

ちなみに、特定技能の人材を雇用する側のことは、専門用語で「受け入れ機関(特定技能所属機関)」と呼ばれることもあります。

ただし、どんな企業や事業主でも自由に特定技能の外国人を雇えるわけではありません。適切な雇用契約を結ぶことをはじめ、以下の基準や義務を満たしている必要があります。

- 適切な雇用契約を結んでいること

- 特定技能外国人との雇用契約(特定技能雇用契約)がきちんと整っていること

- 例:給与が日本人と同等以上であること

- 受け入れ機関が適切に運営されていること

- 過去5年以内に出入国管理や労働関係の法令違反がないこと

- 法令を遵守しており、「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと

- 特定技能外国人から保証金や違約金を徴収していないこと

- 外国人をサポートする体制が整っていること

- 外国人が理解できる言語で、仕事や生活の支援ができること

- 外国人を支援するための計画が適切であること

- 特定技能1号外国人に対する支援内容が具体的に計画されていること

- 雇用契約を確実に履行すること

- 例:給与を適切に支払うこと

- 外国人への支援を適切に行うこと

- この支援は「登録支援機関」に委託することも可能です

- すべて委託した場合、上記「基準3」を満たすことになります

- 必要な届出を行うこと

- 出入国在留管理庁やハローワークへの届出など

※これらの義務を怠ると、外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導や改善命令を受ける可能性があります。

特定技能外国人を受け入れる企業や事業主は、産業分野ごとに設置される「協議会」の構成員になることが求められます。

協議会は、各分野を担当する省庁、受け入れ機関、業界団体などで構成されており、以下のような役割があります。

- 制度や情報の周知

- 法令遵守の啓発

- 地域ごとの人手不足の状況把握と対応

- 外国人への支援にかかる費用は、受け入れ機関が負担し、外国人本人に負担させてはいけません。

- 外国人であることを理由に、福利厚生施設の利用など待遇面で差別してはいけません。

特定技能の人材を雇い入れるまでの流れ

ここでは、特定技能1号として外国人社員を受け入れる際の手続きの流れについて、簡単に解説します。

基本は、働く予定の外国人の方が、分野ごとに設定された試験(技能試験と日本語試験)に合格することから始まり、以下の順番で手続きを進めます。

1 外国人の方が試験に合格する

2 会社と外国人の方が雇用契約を結ぶ

3 会社が支援の計画を作る

4 入管で在留資格の手続きを行う

※1と2の順序はどちらが先でも問題ありません。

例えば、先に雇用契約を結び、その後に試験を受けるという順番でも仕組み上は問題ありません。

※3の「支援の計画」は、後述する「登録支援機関」に委託することも可能です。

4 入管での手続き

入管で行う手続きは、外国人の方が日本に住んでいるか、海外に住んでいるかによって異なります。

- 日本に住んでいる場合

- 海外に住んでいる場合

「在留資格変更許可申請」という手続きを行います。

許可が下りた後に新しい在留カードが交付され、その後、特定技能の外国人として働くことができます。

「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。

許可が下りた後、外国人の方は日本大使館でビザ(査証)の申請を行い、日本に入国してから働き始めることになります。

※外国人の母国によっては、海外で働くために追加の手続きが必要な場合があります。

特定技能に関する協力覚書(以下「特定技能MOC」)を日本と締結している国では、それぞれの国の国内規定に基づき、送出手続きが定められている場合があります。

詳しくは出入国在留管理庁の特定技能に関する二国間の協力覚書のページで国ごとに情報をご確認ください。

支援と登録支援機関について

特定技能1号の外国人を雇用する場合、雇用する会社は、その外国人が安心して働き、日常生活や地域での生活にも支障がないようにサポートする計画を作成する必要があります。

この計画は「1号特定技能外国人支援計画」と呼ばれ、計画に沿って実際の支援を行います。

「登録支援機関」とは、雇用する会社に代わって特定技能1号の外国人を支援する機関です。

- 出入国在留管理庁長官に登録された機関であることが条件です。

- 会社は支援計画の全部または一部を登録支援機関に委託できます。

- 支援計画の全部を委託した場合、会社は支援体制を十分に整えているとみなされます。

特定技能1号の外国人に対しては、基本的に以下の10項目の支援が求められます。

- 事前ガイダンス

- 出入国時の送迎

- 住居確保・生活に必要な契約支援

- 生活オリエンテーション

- 公的手続きへの同行

- 日本語学習の機会提供

- 相談・苦情への対応

- 日本人との交流促進

- 転職支援(人員整理等の場合)

- 定期的な面談・行政機関への通報

在留資格認定証明書交付申請前や在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金の有無などを、対面やテレビ電話で説明します。

入国時:空港から事業所または住居までの送迎

帰国時:空港の保安検査場までの送迎や同行

賃貸契約の連帯保証人の提供や社宅の提供

銀行口座開設や携帯電話、ライフライン契約などの案内・手続き補助

日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、災害時の対応などを説明し、スムーズに生活できるようにする

必要に応じて、住居地・社会保障・税などの手続きへの同行や書類作成の補助

日本語教室の入学案内や学習教材の情報提供

職場や生活上の相談・苦情に、外国人が理解できる言語で対応

必要に応じた助言や指導

自治会や地域のお祭りなどへの参加案内や参加補助

雇用契約解除時に転職先探しの手伝い、推薦状作成

求職活動のための有給休暇付与や行政手続き情報の提供

支援責任者が外国人とその上司等と3か月に1回以上面談

労働基準法違反などがあれば、必要に応じて行政機関に通報

届出・報告について

特定技能の外国人を受け入れる受入れ機関や、支援を行う登録支援機関は、出入国在留管理庁に対して、必要な届出や報告を随時または定期的に行う義務があります。

もし届出を怠ったり、虚偽の内容を届け出た場合は、指導や罰則の対象となります。

登録支援機関の場合も、同様に指導や登録の取消しの対象になることがあります。

(1) 随時の届出

- 特定技能雇用契約や、登録支援機関との支援委託契約の新規契約・変更・終了

- 支援計画の変更

- 特定技能外国人の受入れが困難になった場合

- 特定技能基準省令に適合しなくなった場合

- 支援計画の実施が難しくなった場合

- 外国人を新たに雇ったとき、または退職したときの氏名や在留資格などの情報 ※この場合は、地方出入国在留管理局ではなくハローワークに届け出ます

(2) 定期の届出

- 特定技能外国人の受入れ状況や活動状況、支援の実施状況に関する報告

(1) 随時の届出

- 登録申請内容に変更があった場合

- 支援業務を休止・廃止、または再開する場合

- 支援計画の実施が難しくなった場合の報告

(2) 定期の届出

- 支援の実施状況に関する報告

入管での手続きに必要な書類

特定技能の外国人を受け入れる際に、入管で在留資格の手続きを行うためには、以下の3種類の書類や資料が必要です。

- 申請者に関する書類:受け入れる外国人本人に関する書類です。

- 雇い入れる会社に関する書類:会社の情報や雇用契約に関する書類です。

- 産業分野ごとに定められた書類:それぞれの産業分野で必要とされる書類です。

特定技能に関する必要書類や資料は、特に頻繁に変更や更新が行われています。

そのため、最も正確な情報を確認するには、出入国在留管理庁の公式ページを直接ご覧になることをおすすめします。

出入国在留管理庁:在留資格「特定技能」のページ

内容の中には専門用語などで分かりにくい部分もあるかと思います。

その際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

まとめ:特定技能1号の申請準備における重要ポイント

特定技能の申請にあたっては、申請人側と雇用する企業側の双方が多岐にわたる書類を準備しなければなりません。提出すべき資料には、申請書や雇用契約書といった書類だけでなく、財務諸表、支援計画書、学歴や職歴の証明など、信頼性と正確性を裏付けるための補足資料も含まれます。

これらは単に形式を満たすだけではなく、入管当局に対して「適法かつ安定した就労環境を提供できること」を示すための重要な根拠となります。そのため、書類の不備や矛盾は審査に大きな影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

申請をスムーズに進めるためには、

- 事前に必要書類を網羅的に把握すること

- 申請人と企業の双方で準備状況を共有すること

- 書類の正確性・一貫性を徹底的に確認すること

が不可欠です。

万一、自社の状況や申請人の経歴が要件に合致するか不安な場合には、行政書士など専門家のアドバイスを早期に受けることが望ましいでしょう。

特定技能1号の制度は、日本の労働市場において重要な役割を果たしており、その適正な運用には法令遵守と誠実な準備が欠かせません。今回ご紹介した情報を参考に、確実な申請準備を進めていただければと思います。

外国人の就労に関する在留資格について、ご相談ください。

行政書士が直接対応いたします。

実際の手続きでは「現在の状況」「これから行う業務内容」により判断が分かれることがあります。

事前にご相談いただくことで、後からのトラブルを防ぎやすくなります。

※3項目だけで簡単に送れます

お電話での相談はこちら

TEL:03-6697-1681(平日9時〜18時)